田村

田村普段の食事や栄養バランスに気を使うべきなのはトップアスリートだけではありません。成長期にあるジュニアアスリートこそ栄養は重要です。今回は、バスケットボールU14日本代表など育成年代の栄養講習会を担当されている公認スポーツ栄養士の尾出翔子さんに「ジュニアアスリートに必要な栄養」について詳しく解説していただきました。

こんな人に読んでほしい!

✔強くなりたいジュニアアスリート

✔サポートする保護者、チームスタッフの皆さん

ジュニア期になぜ栄養が必要なのか

ジュニア期は、身体が大きくなる成長期の年代です。身長に視点をおくと、1年間で最も伸びる時期は、一般的に男子が12~13歳で平均7.4cm、女子が9~11歳で平均6.6cmといわれています(※1:学校保健統計調査結果の身長の数値から年間発育量を算出)。

ただ、身長の伸びや時期には個人差があり、中高生の年代でもまだ伸びる子もいます。

また、将来的な骨密度に繋がる骨量については、10代に増えやすく20歳頃に最大となり、女性は50歳頃から、男性は60歳頃から徐々に減少していきます(※2:「骨量の自然史と骨粗鬆症,骨折の予防戦略」より)。

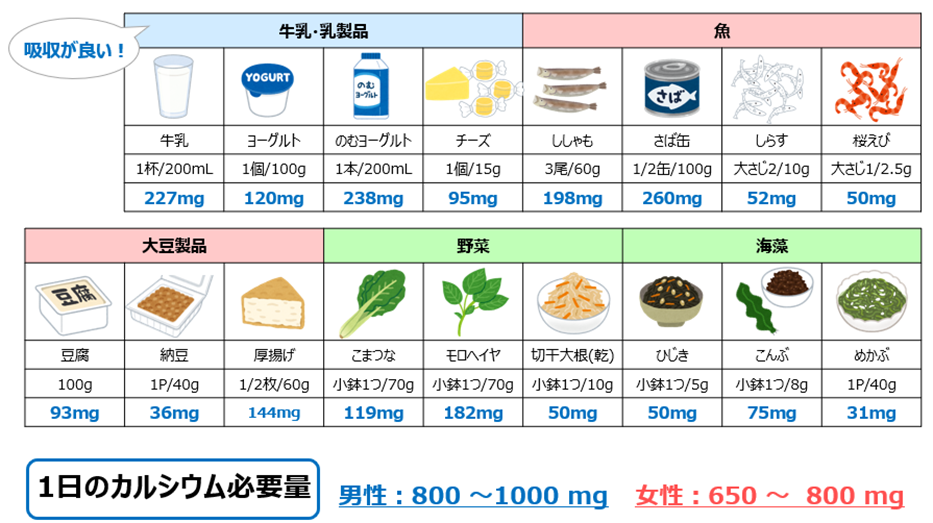

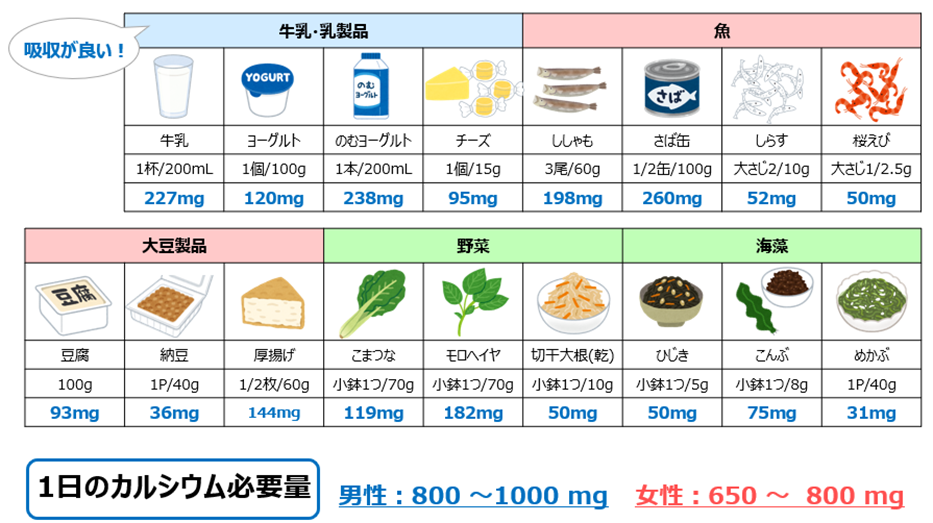

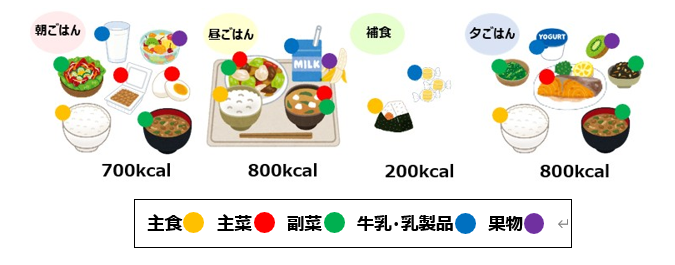

そのため、20歳頃までに骨量を高めておくことで骨折などの怪我予防に繋がる可能性が高まります。このように、ジュニア期の年代は骨も成長期のため、骨の材料であるカルシウムを不足なく摂ることがとても重要です(図1)。

図1. カルシウムを多く含む食品一覧

もちろん、カルシウムだけではなく、体格を維持しつつ身体を大きくしていくためには、エネルギーが必要です。エネルギーの足りない状態が続くと筋肉や骨が作られず、身体が思うように大きくならなかったり、体調を崩しやすくなります。

これをイメージしやすいように例えるとすれば、今や生活の必需品となっている携帯電話も充電がないと使えないように、私たち人間の身体は、食事からエネルギーを摂らないと生きることが難しいと言えます。食事が足りず身体のエネルギーが少ない状態になると、携帯電話では省エネモードになるのと同様に、身体でも様々なところでエネルギーの節約が始まります。

例えば、やる気が出なかったり練習中にバテやすくなったりとパフォーマンスにも影響が出る可能性が高まります。

以上のように、ジュニア期は成長分に加え、練習や試合で消耗したエネルギーも十分に摂る必要があり、体の大きな大人と同じくらいまたはそれ以上のエネルギーが必要になるため、1日3食は必ず食事をすることが重要になります。

ジュニア期の選手が1日に必要な栄養量は?

そんなジュニア期の選手は具体的にどのくらいのエネルギーが必要なのか整理していきましょう。

スポーツをしている男子が1日に必要なエネルギー量は、10~11歳で2,500 kcal、12~14歳で2,900 kcalが目安であることが日本人の食事摂取基準(2020年版)で示されています。

また、スポーツをしている女子は10~11歳で2,350 kcal、12~14歳で2,700 kcalが目安となっています。

ただ、体の大きさや競技種目によって個人差があるため、ジュニア期の選手は男女ともに2,500~3,000 kcalが1つの目安になるかと思います。

大人の1日に必要なエネルギー量と比べると、男性は2,700 kcal、女性は2,050 kcalのため、成長期のスポーツ選手は大人と同じくらいまたはそれ以上のエネルギー量が必要になることを覚えておく必要があります。

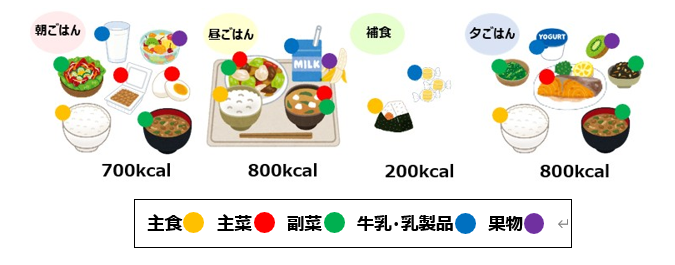

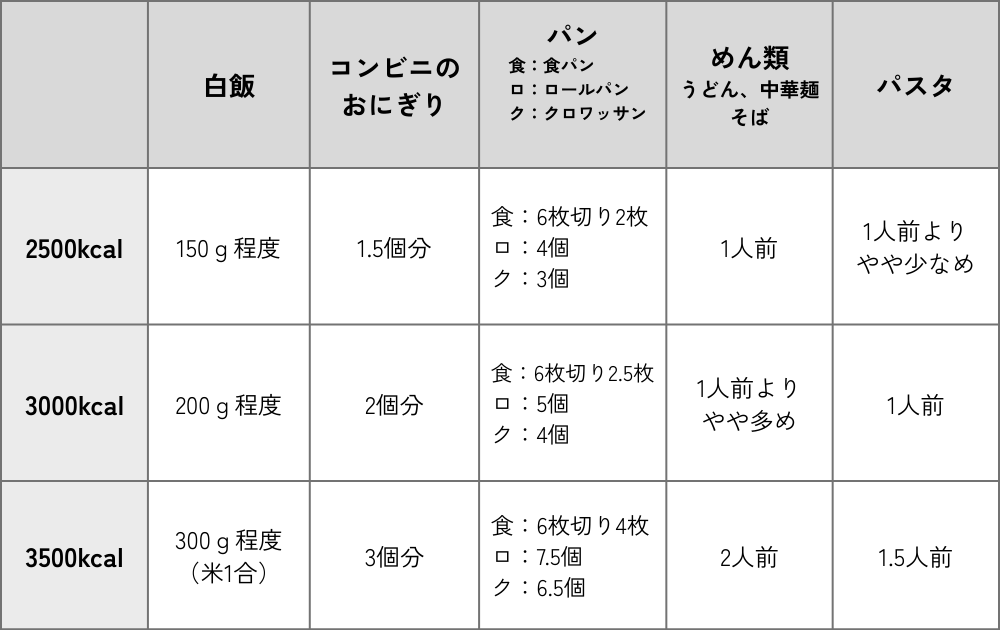

必要なエネルギー量の数値だけではイメージがわきにくいと思いますので、食事量のイメージとしては、給食と同じくらいまたはそれ以上の量が朝食と夕食でも必要になることを覚えておくとよいでしょう。

図2. 食事例のイメージ( 2,500 kcal )

具体的にどんな食事を摂ればいいの?

食事の基本の形である「主食、主菜、副菜、牛乳・乳製品・果物」の5つを揃えた食事を毎食心がけることが大前提です(図2)。

このバランスを意識したうえで、1日に必要なエネルギー量に合わせた主食と主菜の量を調整していくことを覚えておくとよいでしょう。

次に、「主食、主菜、副菜」の選び方についてポイントを整理したいと思います。

主食は、体を動かすためのエネルギー源となる「炭水化物」がしっかり摂れるものを選び、見えない「あぶら」に気をつける必要があります。実は、食品の種類によって炭水化物量が異なり、特にご飯と比べてパンには脂質が多く含まれています。誰もが食べたことがあるであろう菓子パンは、脂質が多くたんぱく質やビタミン、ミネラルも少ないため、それだけでは食事の代わりになりません。

1食あたりの炭水化物が多く含まれる食品の目安量は表1のとおりです。ただ、前述のとおり、クロワッサンやロールパンは、必要な炭水化物量を摂ろうとすると、あぶらの摂取量が増えエネルギーが倍以上になる場合があるので、食べるタイミングや頻度には注意が必要です。

表1. 1食あたりの炭水化物食品の目安量

また、主食ではないですが、いもにも炭水化物は多く含まれています。主食からの炭水化物摂取量が少ない場合には、いも料理を組み合わせることをおすすめします。

スポーツをするジュニア選手にとって炭水化物は運動のエネルギー源として最も大切な栄養素です。1日に必要なエネルギー量に見合った主食の量を確保することが重要になります。

続いて主菜は、昼食や夕食で必要分をまとめて摂るのではなく、毎食必ず摂るようにすることが1つ目のポイントになります。

理由として、主菜に多く含まれるたんぱく質は身体のなかで利用できる量が決まっており、一度にたくさん摂ってもうまく利用されず、身体の外に出たり体脂肪として蓄積されてしまうという点があります。また、朝食でのたんぱく質摂取量が少ない場合、数か月後の筋肉量に差が出る可能性があります。

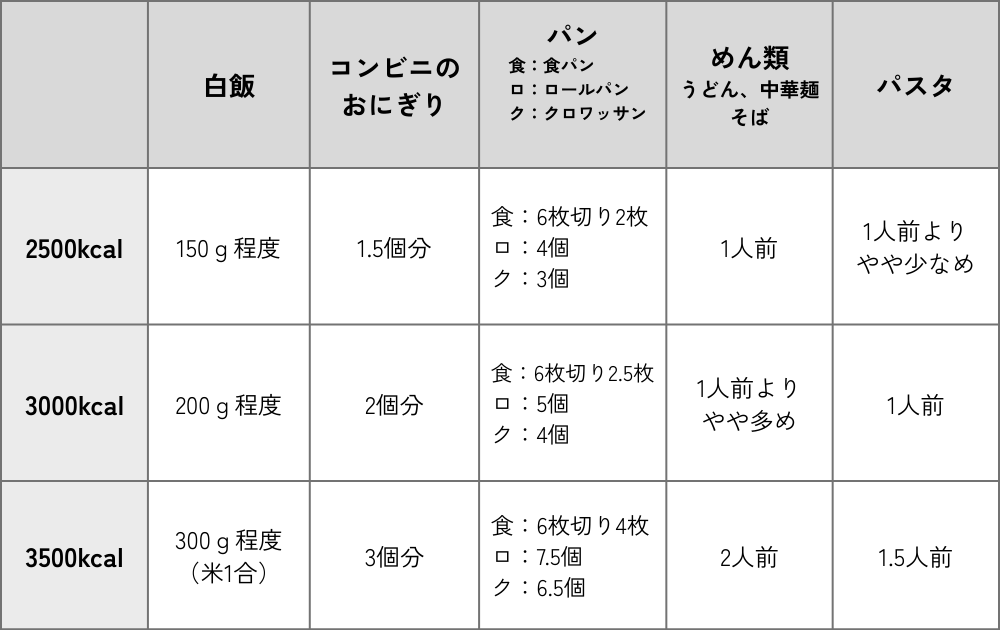

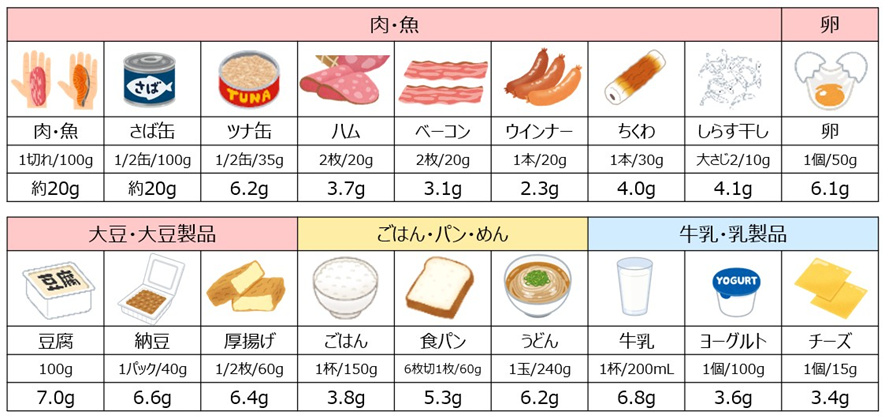

2つ目のポイントとしては、同じ食品で習慣化せずいろいろな食品を摂ることが大切という点です。主菜の材料となるたんぱく質を多く含む食品には、肉や魚、卵、大豆・大豆製品など様々です(図3)。

図3. たんぱく質がとれる代表的な食材一覧

これらの食品は、たんぱく質以外にも身体づくりやコンディショニングに繋がる栄養素が含まれているため、満遍なく様々な食品を摂ることが重要です。

具体的に1回に摂る量は、肉や魚は手のひらにのる量で約100 gが目安になり、たんぱく質量は種類にもよりますが20g程度含まれています。

身体の大きな選手のちょい足しとして、手軽に足しやすい1品には、卵1個や納豆1パック、豆腐などがあり、たんぱく質量は6~7 g程度含まれています。

1日に必要なエネルギー量によって、主菜1品で足りる場合や、主菜1品とちょい足し1品が必要な場合、主菜2品必要な場合と様々であることを覚えておくとよいです。

最後に、調理法によるエネルギー量の違いについて補足します。同じ食品でも調理法によってエネルギー量が変わります。例えば、豚ロースをゆでて豚しゃぶにすると余分な脂が落ち、生の状態よりエネルギー量は低くなりますが、油で焼いてソテーにするとエネルギー量は少し高くなり、衣をつけて油で揚げるとんかつはさらに高くなります。揚げ物を欲するときは、生の状態で脂質の少ない種類や部位を選ぶこともポイントになります。

以上のように、調理法や食材の種類によってエネルギー量が変わってくることを押さえておくことで、食事管理がしやすくなるかと思います。

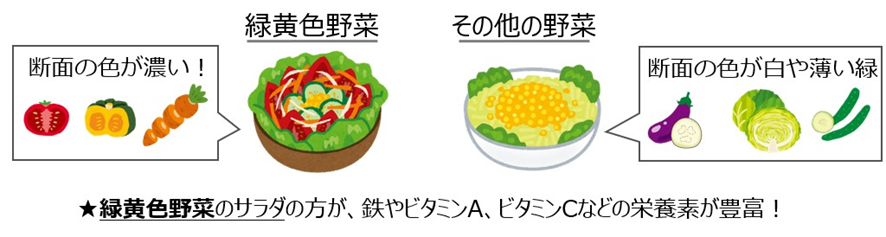

最後に副菜は、緑黄色野菜とその他の野菜のどちらかに偏ることなく、様々な野菜を摂ることがポイントになります。一般的に、断面の色が濃い野菜を「緑黄色野菜」、断面の色が白や薄い緑色の野菜を「淡色野菜」「その他の野菜」と呼んでいます(図4)。

図4. 緑黄色野菜とその他の野菜

緑黄色野菜はビタミン・ミネラルを多く含み、その他の野菜は身体の調子を整えてくれる成分(ビタミンC、食物繊維、ポリフェノールなど)が含まれることが特徴です。加熱するとカサが小さくなり食べやすくなるので、生野菜が苦手な人は和え物や煮物、スープで摂ることをおすすめします。

豆知識として、野菜に含まれる栄養素のなかには、ゆでることで少なくなってしまうものと加熱によって少なくなるものがあります。すべてを考慮した野菜料理は難しいですが、電子レンジで加熱すればゆで汁を捨てる心配がなくなりますし、野菜スープとしてゆで汁ごと栄養素を摂れる料理もありますので、それぞれ工夫して食べることをおすすめします。

また、野菜ジュースはあくまでも野菜が不足するときに補うものとして考えてもらうと良いでしょう。商品によって強化されている栄養素が異なるので、パッケージをよく見てどんな野菜が使われているか、どのような栄養素が含まれているかを確認して選ぶようにすることが大切です。

ただ、勘違いしてはいけないこととして、野菜ジュースは栄養素の補足にはなっても野菜を食べることのかわりにはなりません。

食べ物はよく噛んで味わうことで、栄養素をしっかり消化して身体の隅々まで栄養素を届けることができます。さらに、内臓機能も鍛えられ、強い身体へと繋がります。野菜ジュースを飲んでいるから野菜は不足していないと思わないようにしましょう。

身体を大きくするために摂りたい栄養素や食品

これを食べたら身体が大きくなるという栄養素や食品はありません。逆にあったとしたら、それはドーピング検査に引っかかるレベルで薬と同等です。食品は薬ではないため、即効性はありませんが、毎日コツコツ必要なエネルギー量と栄養素を食品から摂っていくことが最大の近道になることを覚えておいてほしいと思います。

もう1点、効率よく筋肉を大きくする食べ方のコツがあります。それは、朝昼夕の毎食で、必要なたんぱく質量を食事から摂ることです。

これについては、とても興味深い研究結果があり、1回の食事において筋肉の合成を最大化するのに必要なたんぱく質量は、体重1 kgあたり0.31 g以上とされていることです(※3:「Evenly distributed protein intake over 3 meals augments resistance exercise-induced muscle hypertrophy in healthy young men.」より)。

例えば、体重60 kgの選手の場合、1回の食事で必要なたんぱく質量は18.6 g以上となります。朝食を食パン1枚やおにぎり1個で済ませていたら、必要量に達していないことになります。

1日に必要なエネルギー量が摂れていたとしても、毎食のたんぱく質の必要量を満たしていない食生活を続けた選手は、満たしている選手に比べて筋肉量が増えていきません。このことをしっかり覚えておいて、日々の食生活に反映させることが身体を大きくする近道といえます。

ジュニア期にプロテインサプリメントは必要か

プロテインサプリメントは主にたんぱく質です。前述したように、たんぱく質が身体で処理できる量は決まっているため、たんぱく質を多く摂ったからといって身体が大きくなるわけではありません。

3食の食事をしっかり食べることができている場合は、あえてプロテインサプリメントを摂る必要はありません。

知っておきたいプロテインの特徴として、美味しくて軽く1杯飲めてしまう反面、含まれるたんぱく質量は多いため、処理をする内臓機能には負荷がかかっているということです。ジュニア世代は、大人に比べて内臓機能が未発達な場合もある点を考慮する必要があるかと思います。

プロテインサプリメントはあくまでも補助的に活用するものとして、様々な理由から十分な食事量が摂れていないときに補助的に活用するものと認識してほしいと思います。

練習前後の補食について

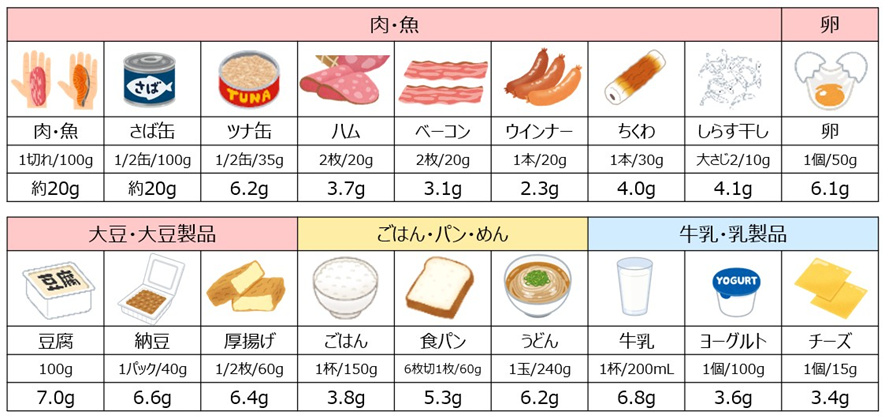

スポーツ選手が3食の食事以外に食べる食事を補食と呼んでいますが、運動前と運動後でそれぞれ目的が異なります。

運動前は、エネルギー補給を目的に体を動かすエネルギー源となる炭水化物を中心に食べるものを選択します。お腹が空いた状態では十分な力を出せず、脳のエネルギーも不足しているため集中力が低下します。主に、おにぎりやあんぱん、バナナ、エネルギーゼリーなど炭水化物中心の食品を選ぶことをおすすめします。

運動後は、回復を目的とした補食です。使ったエネルギーを回復させるための炭水化物と、たくさん動かして壊れた筋肉を作り直すためのたんぱく質を摂取する必要があります。具入りのおにぎりやサンドイッチ、カステラと牛乳のセットなどがおすすめです(図5)。

図5. 練習前後の補食例

運動後すぐに食事が摂れず、1時間以上空いてしまう場合は、早めに補食を摂ることが疲労回復に繋がるポイントとなります。

たくさん食べられない選手の工夫点

ジュニア期のスポーツ選手は、前述のとおり1食のエネルギー量が大人と同じくらい多くなるので、なかにはまだ胃袋も大きくなく、3食で1日の必要量を食べきることが難しい選手や、胃腸に負担がかかり多く食べることが苦痛になる選手もいるかと思います。その場合には、食事回数を分けることをおすすめします。

これまでの研究で、朝昼夕の3回食でも、その倍の6回食にしたとしても、1日のエネルギー摂取量が同じであれば筋肉量は同程度増加することがわかっています(※4:「Increasing Meal Frequency in Isoenergetic Conditions Does Not Affect Body Composition Change and Appetite During Weight Gain in Japanese Athletes.」より)。

1回の食事量が多いと感じる場合は、回数を増やして1回の量を減らした食事にすることを工夫点の1つとしておすすめします。

練習終了時間が遅いときの夕食の摂り方

練習時間が遅くなるときの夕食は、練習前、練習後、帰宅後の3回に分けて摂るという工夫があります。

例えば、練習前に体を動かすエネルギー源となる炭水化物の食品を補食として摂り、練習直後に炭水化物とたんぱく質が摂れる食品を補食として摂ります。具体的な食品は、前述の補食の内容を参考にしてください。

最後に帰宅後、肉や魚、卵、大豆・大豆製品などたんぱく質が摂れる主菜と、サラダや煮物、汁物などの副菜を摂って、エネルギー量と栄養素を補うことが重要です。食べてから寝るまでに時間があまりないため、消化に時間のかかる揚げ物など脂っこい料理は控えることがポイントになります。

著者紹介

尾出 翔子(Ode Shoko )

1989年生まれ。千葉県出身。公認スポーツ栄養士。東京医療保健大学女子バスケ部主将としてチームを勝つチームへ変化させる。卒業後は公務員として勤務。コロナ禍にBリーグのチームから公認スポーツ栄養士の募集があったことをきっかけに安定した公務員を退職。Bリーグの公認スポーツ栄養士へ転身する。現在は専門学校の職員として働きながら様々な競技のオリンピック選手の栄養サポートをしている。バスケットボールU14日本代表など育成年代の栄養講習会などを担当。

サポート経歴

(チームサポート)

バスケ、体操、バドミントン、ウエイトリフティング、フェンシング,カーリング

(個人)

バスケ、競輪、サッカー、グランドホッケー、フェンシング、競泳、バドミントン、パラアルペン、スノーボード、陸上やり投げ